|

| |

NEW 15 Elm (Oberlind)

|

Regierungsbezirk Oberpfalz

Landkreis

Neustadt a.d.Waldnaab

Stadt

Vohenstrauß, Oberlind, Steinkreuze |

|

Die vier Steinkreuze, die sog. Handkreuze, stehen 3,7 km

(Luftlinie vom Rathaus) westlich von Vohenstrauß an einem Wegstern im

"Elm", wo sich die Wege Oberlind - Kaimling, Lerau - Waldau und

Altenstadt/Vohenstrauß/Neumühle - Kleinpoppenhof/Leuchtenberg kreuzen.

Heute noch treffen sich hier die Gemarkungsgrenzen von Oberlind, Lerau

und Kaimling.

"Von den vier "Kreuzen"

kann lediglich NEW 15 als echtes Steinkreuz angesprochen werden. Bei NEW

13 könnte es sich eventuell um ein stark verstümmeltes Kreuz handeln,

bei den anderen Steinen trifft dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht

zu. Dadurch, daß die vier Steine als "Handkreuze" allgemein Eingang in

die Literatur fanden, sollen sie hier auch gemeinsam beschrieben werden.

Ihr gemeinsames Merkmal ist eine eingehauene Hand (die Rechte, die sog.

"Schwurhand"). Bei NEW 13 ist sie bereits stark verwittert (37 cm

groß,senkrecht), NEW 14 trägt die ausgestreckte Hand (28 cm) im Oberteil

(im Kopfteil die wohl nicht originale Jahreszahl 1795), NEW 15, ein gut

erhaltenes Steinkreuz, hat die Hand (37 cm) wieder senkrecht auf der

Vorderseite eingraviert. Am Kopfteil findet sich die Jahreszahl 1764

(1767 ?), wohl nicht original und z.T. mehrmals verändert. Diese drei

Steine stehen als eine Gruppe beisammen. Etwa 60 m s (Anmerkung

Staniczek: eher 50 m westlich der Steinkreuzgruppe, dann ca. 10 m

nördlich des Weges nach Leuchtenberg) von den drei "Handkreuzen" steht

10 m vom Kaimlinger Weg am Jungholz der vierte Stein, NEW 16, der,

ähnlich NEW 14, im Oberteil eine nach rechts ausgestreckte Hand

aufweist." (Schmeissner S. 183)

In der Denkmalliste werden die Handkreuze als

spätmittelalterlich bezeichnet ("wohl spätmittelalterlich; zwei Kreuze

bez. 1765 und 1795, jeweils mit eingemeißelter Hand; im Elmwald an einem

Kreuzweg. Gemarkung Oberlind, [Fl.Nr. 1989, Lerau, Fl.Nr. 262, Kaimling,

Fl.Nr. 145]").

Anmerkung Staniczek. Im Volksmund heißt es nicht "der

Elmwald", sondern nur "der Elm", einen Kreuzweg gibt es nicht im Elm,

die Handkreuze stehen an einer Wegkreuzung, eines weiter davon entfernt.

Über die Geschichte und Sagen finden wir bei Schmeissner

folgendes:

Bereits in der

Geschichte von Leuchtenberg von Brunner (1862) finden die Elmwaldkreuze

Erwähnung. Nach dieser Aufzeichnung sollen die Steine schon bei einer

Grenzbeschreibung der Landgrafschaft um 1361 (Anmerkung Staniczek:

Fehler von Brunner, s. a. Kalter Baum) genannt worden sein, ebenso in

einer späteren Grenzbeschreibung von 1582. (Demnach müßten die

Jahreszahlen an den Steinen eine spätere Zutat sein). Allerdings fanden

in allen Beschreibungen lediglich die Steine NEW 13-16 (also die Gruppe)

Erwähnung.

Im Mittelalter stießen

tatsächlich an dem Punkt "Drei Kreuze" drei Herrschaftsgebiete zusammen,

nämlich die Landgrafschaft Leuchtenberg (w Teil), Herrschaft Waldau (n)

und Pfalzgrafschaft Vohenstrauß (s).

Es kann nicht mehr

festgestellt werden, ob die Hände auf den Steinen original sind oder

erst später angefertigt wurden. Die Eingravierung "IL" auf NEW 13

scheint jedoch ebenso erst später erfolgt zu sein wie die Jahreszahlen

auf NEW 14 und 15.

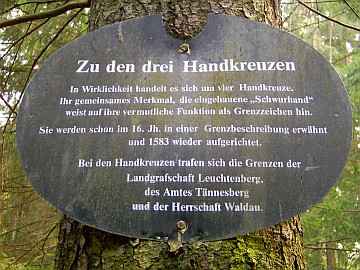

Auf einer Holztafel, die

vom "Oberpfälzer Waldverein" an einem Baum zwischen NEW 13 und 14

angebracht wurde, steht zu lesen: "Zu den drei Handkreuzen. In

Wirklichkeit sind es vier ,Kreuze'. Alte, im Jahre 1583 wieder

aufgerichtete Grenzzeichen zwischen der Landgrafschaft Leuchtenberg, dem

Amt Tännesberg und der Herrschaft Waldau." Zur Problematik der Elmwalder

"Handkreuze" nahm L. Wittmann, Vorsitzender der Deutschen

Steinkreuzforschung (Nürnberg), wie folgt Stellung:

"Die Leuchtenberger

Handkreuze, die in gewisser Beziehung eine Rarität darstellen, sind

meiner Ansicht nach tatsächlich Grenzsteine, die einen gewissen Bezirk

im Elm abgrenzten. Aus anderen Gegenden unserer Heimat haben wir wohl

Vergleichsmaterial. Wenn auch anders geartet, so haben diese Zeichen und

Denkmäler doch ihre gleiche Bedeutung. Ich meine die Freiungstafeln, die

Muntatzeichen und ähnliches. So hat Dr. Metzner von Markt Erlbach im

Schußbachwald etliche Säulen gefunden, die außer verschiedenen

Jahreszahlen auch eine abgehauene Hand zeigen. Eine dieser Säulen heißt

der "tote Mu" (toter Mann). Ist es hier nicht möglich, daß sich aus

,Muntat' ein ,Mun-tot', ein ,toter Mann' entwickelt hat? Das ,a' wird ja

vielfach bei uns in Franken etwas dunkel gesprochen und klingt dann wie

,o'. Die Darstellung einer Hand deutet jedesmal darauf hin: ,...Wer hier

einen Frevel begeht, verliert die Hand ...' Gerade der Baumfrevel wurde

sehr hart bestraft. So wissen mir, daß in der Altmühlgegend dem

Baumfrevler das Ausdärmen angedroht wurde, eine Strafe, die allerdings

wohl nie zur Ausführung kam, das Gesetz also mehr eine moralische

Wirkung haben sollte.

Die Hand und der

Handschuh spielten ja im mittelalterlichen Rechtsleben eine bedeutende

Rolle, und gerne wurde die Hand auch zu Grenzbezeichnungen hergenommen,

vor allem für besonders gefriedete Bezirke. Einen solchen Bezirk hat

zweifellos auch einmal der Elmwald dargestellt, denn er war

landgräflicher Besitz. Das Rechtswahrzeichen der abgehauenen Hand ist

auch immer leicht zu erkennen, denn regelmäßig wird als abgehauene Hand

die Rechte dargestellt, niemals die Linke. Auch bei den Leuchtenberger

Steinen können wir die rechte Hand erkennen und so dürfen wir glauben,

daß diese Steine die letzten Reste einer alten ,Muntat' darstellen,

deren Bezirk der Elm war."

|

NEW 15

NEW 15 (Detail)

|

|

Literatur:

Rainer H. Schmeissner, Steinkreuze in der Oberpfalz,

Regensburg 1977, S. 179 ff. Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab

Michael Hardt, Die

Flurdenkmale des Landkreises Vohenstrauß, 12;

Michael Hardt, Die

Handkreuze von Leuchtenberg, 26-28 (mit einem Nachtrag von L. Wittmann,

28);

Sepp Kraus, Das

Geheimnis der Steinkreuze, 33;

Sepp Kraus,

Herkunft und Alter der Steinkreuzsitte; B.A. Vohenstrauß, 84 (mit Abb.);

Sagen aus dem Elm, in:

Die Oberpfalz, 1936, 299-300;

Für die Sitzweil (H.

Laßleben), in: Die Oberpfalz, 1938, 42; Die Oberpfalz, 1927, 131;

Deutsche Gaue 9, 177

Weitere Literatur:

Karl Ochantel, Zwischen

Wahrheit und Sage, Flurnamen im Elm und Sagen um den Elm, Die Drei

Handkreuze, in 60 Jahre Oberpfälzer Waldverein Vohenstrauß, 1985, 81-86:

u.a. zu dem vierten Stein: "[...] Etwa 50 m westlich davon stoßen wir

auf weinen vierten Stein, ebenfalls mit einer Hand. In der nähe liegt

der Kreuzsteinacker (Gemarkung Oberlind Pl. Nr. 1059)"

Peter Staniczek,

Weiterer Stein mit Schwurhand bei

Vohenstrauß entdeckt,

in "Steinkreuzforschung, Sammelband Nr. 21, 1994, Herausgeber Rainer H.

Schmeissner, Regensburg",

http://www.heimat-now.de/d_bau_handkreuze.htm |

|

Sagen aus dem Elmwald,

die "Handkreuze" betreffend:

Fährt man auf der

Ostmarkstraße gen Leuchtenberg, so erblickt man ostwärts der Straße ein

riesiges, dunkles Wäldermeer, einsam und schweigend, von vielen

Rinnsalen durchflossen und kleinen Tälern durchzogen: den Elm. Das

Waldgebiet mit dem sonderbaren Namen breitet sich zwischen den Orten

Leuchtenberg, Waldau, Lind, Roggenstein und Kaimling aus und vermittelt

dem einsamen Wanderer einen düsteren, geheimnisvollen Eindruck. Wilde

Felspartien, hohe, dicht beieinanderstehende Bäume, die kaum einen

Lichtschimmer in das Waldesdunkel einfallen lassen, und altersgraue,

verwitterte Steinkreuze, Grenzsteine, Taferlbäume und Bildstöcke tragen

wesentlich dazu bei, daß die Bevölkerung der umliegenden Ortschaften

steif und fest behauptet, dort sei es nicht ganz geheuer. Der Elmwald

scheint in dieser Hinsicht das Sagengebiet der Oberpfalz zu sein:

"Nicht gerne und ohne

zwingenden Grund geht daher auch die heimische Bevölkerung in den Elm,

und der ortsunkundige Wanderer tut gut, wenn er bei Einbruch der

Dämmerung nicht von dem Wege abweicht, denn leicht ist es möglich, daß

er sich durch das laute hoj, hoj, hoj des Hoimanns verführen läßt und er

nach stundenlangen Wandern wieder auf der Stelle steht, an der er vom

Wege abgekommen ist. Nach alten Erzählungen nimmt hier in stürmischen

Nächten die Wilde Jagd ihren Anfang und zieht südwärts hinüber zum

,Kalten Baum', bei dem es dann besonders toll zugeht."

Der bekannteste Platz im

Elm ist der Ort, wo mehrere Gemarkungen zusammentreffen, bei den sog.

"Handkreuzen":

a. "Es geht davon die

Sage, daß sich auf diesem Ort vier Burgherren verabredet hatten, hier

zusammenzukommen und die Grenzen ihrer Herrschaften festzulegen.

Derjenige, welcher zu spät komme, dürfe nicht mit teilen. Es waren dies

die Herren von Leuchtenberg, Roggenstein, Waldthurn und Tännesberg. Der

von Tännesberg kam zu spät, weil er den weitesten Weg hatte. Als er sah,

daß die anderen bereits anwesend waren und auch schon geteilt hatten,

ritt er etwa fünfzig Schritte seitwärts in den Wald und schoß sich vom

Pferde herab. Deshalb steht der vierte Stein mit der Schwurhand fünfzig

Schritte entfernt von den drei anderen, welche am Wegkreuz beisammen

stehen."

b. (Variation) "Bei der

Grenzfestsetzung im Elmholz verspätete sich der Kaimlinger. Daraufhin

ließen die Herren von Leuchtenberg, Vohenstrauß und Waldau seinen Stein

nicht mehr mit an die Stelle der anderen setzen, sondern der Kaimlinger

mußte seinen Stein von den anderen entfernt, nicht an einem Weg, sondern

Im Wald, setzen."

c. (Teufelssage) "Im Elm

ist einmal auch einem Mann von Kaimling ein böser Streich gespielt

worden. Der Mann hieß im Volksmund ,der alte Kaiser'. Derselbe ging

einmal durch den Wald nach Vohenstrauß. Als er zu den drei Handkreuzen

kam, begegnete ihm ein grau gekleidetes Männlein mit grünem Filzhut.

Dieses hatte einen Korb voll Eier und lud den ,alten Kaiser' ein,

mitzutragen. Als dieser ablehnte, schüttete er ihm den Korb voll Eier

über den Kopf und verschwand. Der Mann konnte vor Schreck lange nichts

reden, auch gingen Leute hinaus an den Ort und fanden auch etwa 300

Stück zerbrochene Eier bei den drei Handkreuzen liegen. Der ,alte

Kaiser' ließ es sich sein Lebtag nicht ausstreiten, daß es der Teufel

war, denn er hatte ganz genau die Hörner gesehen." (H. Laßleben, 1936)

d. An dem Weg nach

Waldau-Vohenstrauß ungefähr 300 m von den drei Handkreuzen entfernt,

steht ein Gedenkkreuz mit der Aufschrift:,Zum Andenken an die Mordtat

des Michl Würfel von Passenrieth im Jahre 1862, errichtet von seinem

Sohne Johann Würfel im Jahre 1866'. Hier hatte sich der Xantenbauer von

Passenrieth bei Eslarn auf dem Heimwege vom Viehmarkt in Leuchtenberg

verirrt und ein des Weges kommender Mann aus einer der nächsten

Ortschaften soll sich angeboten haben, ihn auf den richtigen Weg zu

führen. Als sie sich aber in dem dichten Wald befanden, schnitt er ihm

von hinten den Hals ab. Die Tat blieb lange ungesühnt. Mit

unwiderstehlicher Gewalt ziehts bekanntlich den Mörder an den Ort seiner

Tat zurück. Und nach Jahren machte sich von Kaimling aus, wo er gezecht

hatte, ein Mann mit ,üblem Rufe', in später Nacht unter gräßlichen

Flüchen und Verwünschungen auf den Heimweg und schwur, daß er über die

drei Handkreuze zur Mordstelle gehe. Als er sich dem Orte seiner Tat

näherte, soll ihm der Teufel aufgehockt sein und ein fürchterlicher

Kampf sich entspannen haben, in dessen Verlauf der Mörder die Büsche aus

der Erde riß, den Boden mit den Händen zerwühlte und leblos liegen

blieb. Als man ihn fand, soll er am Rücken und Hals schwarze Würgmale

und klauenähnliche Brandflecken gehabt haben. Selbigen Tages noch, auf

dem Sterbebett, hat er seine ruchlose Tat eingestanden und damit sein

Gewissen erleichtert." (H. Laßleben, 1938) |

Denkmalschutzgesetz

II.

Baudenkmäler - Art. 6

Maßnahmen an Baudenkmälern

(1) Wer

1.

Baudenkmäler beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen

oder

2.

geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, verändern, an einen anderen

Ort verbringen oder aus einem Baudenkmal entfernen

will, bedarf der Erlaubnis. Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der Nähe

von Baudenkmälern Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will,

wenn sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler

auswirken kann. Wer ein Ensemble verändern will, bedarf der Erlaubnis

nur, wenn die Veränderung eine bauliche Anlage betrifft, die für sich

genommen ein Baudenkmal ist, oder wenn sie sich auf das Erscheinungsbild

des Ensembles auswirken kann.

(2) Die Erlaubnis kann im Fall des Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2

versagt werden, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die

unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen. Im Fall des

Absatzes 1 Satz 2 kann die Erlaubnis versagt werden, soweit das Vorhaben

zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten

Erscheinungsbilds oder der künstlerischen Wirkung eines Baudenkmals

führen würde und gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die

unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen.

(3) Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an ihrer Stelle eine

baurechtliche Zustimmung oder eine abgrabungsaufsichtliche Genehmigung

erforderlich, so entfällt die Erlaubnis. Die Baugenehmigung und

die Zustimmung oder eine abgrabungsaufsichtliche Genehmigung können

versagt werden, wenn die in Absatz 2 aufgeführten Gründe für die

unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen. |

| |

|

| |

|

|