Peter

Staniczek

Die Zeit der Romantik

Bettina von

Arnim (1785 - 1859)

Johann Nepomuk

Ringseis und Vohenstrauß

„Für mich

ist Bettina von Arnim die Schönste“, soll sich Bundespräsident Richard von

Weizsäcker anlässlich der Vorstellung der neuen deutschen Geldscheine (vor

Einführung der Euro-Währung) spontan

geäußert haben.

Wer ist Bettina

von Arnim, dass sie als kulturgeschichtlich so bedeutende Deutsche gilt, wert

den neuen Fünfmarkschein zu zieren?

Bettina von

Arnim und die Zeit der Romantik

Bettina von

Arnim ist eine der fesselndsten Frauengestalten des 19. Jahrhunderts. Ihre

Biographie liest sich zunächst wie eine Literaturgeschichte der Romantik.

Sie ist die Schwester von Clemens Brentano (1778 - 1842), lernt dessen

Studienfreund Achim von Arnim (1781 - 1831) kennen und lieben. Sie zählt zum

Kreis der „Berliner Romantik", verklärt ihre Beziehungen zu

Goethe später in "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde". 1811

heiratet sie Achim von Arnim, wird siebenfache Mutter und beginnt nach zwanzig

Ehejahren ein zweites Leben.

Während der

Choleraepidemie 1831 engagiert sie sich für soziale Hilfsmaßnahmen. Karl

Gutzkow, einer der bekanntesten Vertreter des "Jungen Deutschland"

(deren Schriften 1839 verboten werden), bezeichnet sie als „kühne

Vorrednerin“ der Opposition im Vormärz. Sie setzt sich für die Göttinger

Sieben (u.a. Jacob u. Wilhelm Grimm) ein, die 1837 von König Ernst August von

Hannover entlassen werden, weil sie gegen die verfassungswidrige Aufhebung der

Landesverfassung Einspruch erhoben hatten. Ihre Anliegen sind sowohl die

schlesischen Weber als auch die Debatte um die preussische Verfassung, sie

pflegt Freundschaft mit polnischen Revolutionären, bemüht sich um die Opfer

des ungarischen Freiheitskampfes.

„Ich weiß,

was ich bedarf! Ich bedarf, daß ich meine Freiheit behalte.“ Nichts zeigt

besser ihren unbedingten Willen zur Selbständigkeit, ihren Freiheitsdrang, sie

überspringt die Konventionen ihrer Zeit, immer angefochten und streitbar, aber

auch fähig zu tiefen Freundschaften und von vielen verehrt.

Bettina und

Johann Nepomuk Ringseis (1785 - 1880)

Im Jahre 1808

reist Bettina mit ihrem Schwager, dem großen Rechtsgelehrten Karl Friedrich von

Savigny und ihrem Bruder Clemens Brentano nach München, wo sie bei dem damals

sehr berühmten Hofkapellmeister Peter von Winter ein intensives Musikstudium

aufnimmt, und später nach Landshut, wo Savigny einen Ruf an die Universität

angenommen hatte. Hier schließt sie u.a. Freundschaft mit dem Theologen und späteren

Regensburger Bischof Johann Michael Sailer und den Brüdern Johann Nepomuk und

Sebastian Ringseis, jungen Leuten, die noch unter den aufklärerischen Reformen

des Montgelas erfüllt sind von der Begeisterung für Natur und Kunst,

historische Wissenschaft und christlich-vaterländische Erneuerung.

Ingeborg

Drewitz schreibt in ihrer Biographie:

„Ihr

(Bettinas) lebenslanger Briefpartner Johann Nepomuk Ringseis gestand später, daß

ihn nie "ein zartes Gefühl" an sie gefesselt habe, "wohl aber

beseelte mich bald staunende Bewunderung über ihre sprudelnde unvergleichliche

Genialität, ihren tiefsinnigen Witz, für den sicheren Anstand, womit sie die

geniale Freiheit ihrer Bewegung zu begleiten wußte [...] und warme Freundschaft

erregte mir die wohlwollende Güte sowie die Rechtschaffenheit ihres Wesens,

welcher die etwas zu kühnen, manchmal etwas zu schalkhaften poetischen Lizenzen

und dichterisch ausschmückenden Arabesken und Humoresken in ihren Schriften

keinen Abbruch taten“.[2]

Bettina

schilderte ihn in ihren Briefen an Goethe überschwänglich und durchaus schwärmerisch:

|

|

„Nepomuk

Ringseis, ein treuer Hausfreund, hat ein Gesicht wie aus Stahl gegossen, alte

Ritterphysiognomie, kleiner scharfer Mund, schwarzer Schnauzbart, Augen, aus

denen die Funken fahren, in seiner Brust hämmerts wie in einer Schmiede, will

vor Begeisterung zerspringen, und da er ein feuriger Geist ist, so möchte er

den Jupiter aus der Rumpelkammer der alten Gottheiten vorkriegen, um ihn taufen

zu lassen.“ [3] |

Johann Nepomuk

Ringseis in Vohenstrauß

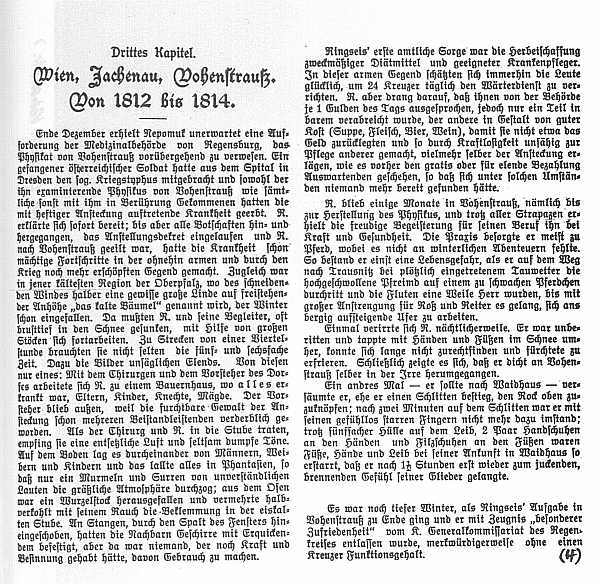

Im strapazenreichen Winter 1813/14 erhält er den Auftrag, das Physikat (Praxis des Bezirksarztes) in Vohenstrauß vorübergehend zu übernehmen. In seinen Erinnerungen erzählt er über das unsägliche Elend in dieser Zeit.

aus Bettina Ringeis: "Dr. Joh. Nep. Ringseis - Ein Lebensbild", Regensburg 1909

„Ein österreichischer

Gefangener hatte den Kriegstyphus eingeschleppt und ganze Familien lagen davon

angesteckt darnieder. Als in Vohenstrauß die Epidemie ein Ende hatte, musste

Ringseis in der Gegend seiner Heimat Schwarzhofen Hilfe leisten. Sein Bruder

Sebastian, ebenfalls ein junger Arzt, musste im Regensburger Kriegslazarett, wo

auch der Typhus herrschte, Dienst tun, und wurde nach vier Wochen, am 9. Februar

1814, selber ein Todesopfer der Seuche. Es gab wenig Hilfsmittel für die

Helfer. Ringseis schreibt, dass damals in Ingolstadt bei der Typhusepidemie 13

junge prom. Ärzte und 500 Wärter und Wärterinnen starben.“ [4]

Ringseis führt

ein bewegtes Leben, nimmt u.a. am Feldzug gegen Napoleon nach Frankreich teil, lässt

sich in München als Arzt nieder, gewinnt die Freundschaft des Kronprinzen

Ludwig, den er von 1817 an mehrfach als Begleiter und Reisearzt auf seinen

Reisen nach Italien begleitet, wird Leiter des gesamten staatlichen

Gesundheitswesens in Bayern und Hochschullehrer und Rektor an der von Landshut

nach München verlegten Universität.

Am 20. Januar

1859 stirbt Bettina von Arnim, nicht ganz vierundsiebzig Jahre alt.

„Ihr Ende war

ruhig und sanft und auch das Antlitz der Leiche machte einen beruhigenden

Eindruck, indem darauf keine Spur eines schweren Todeskampfes zu erblicken war.

Sie ist von der ganzen Familie auf das Gut Wiepersdorf begleitet und daselbst an

der Seite ihres Gatten beerdigt worden“, schrieb Savigny an Nepomuk Ringseis. [5]

Damit schließt sich der Kreis der Geschichte um Bettina von Arnim, die neuen Geldscheine und das Rätsel, was das alles mit Vohenstrauß zu tun hat.

![]()

[1] Anm.: gemeint ist der letzte deutsche Fünfmarkschein vor der Einführung des Euro

[2] Ingeborg Drewitz, "Bettine von Arnim", Goldmann-Verlag, 1989, S. 73

[3] Sigfrid Färber, "Bedeutende Oberpfälzer", Regensburg 1983, S. 113

[4] Barbara Bredow-Laßleben, "Aus der guten alten Zeit ...", in "Die Oberpfalz", Laßleben-Verlag, Kallmünz Januar 1954, S. 18

[5] Ingeborg Drewitz, "Bettine von Arnim", Goldmann-Verlag, 1989, S. 268

Eine kurze Biographie von Joh. Nep. Ringseis finden Sie auch unter http://www.bautz.de/bbkl/r/ringseis_j_n.shtml

|

Verlag Traugott Bautzl, Band VIII (1994), Spalten 380-384, Alexander Loichinger

|

|